Оглавление

1 . Функциональная и структурная организация ПК

2. Архитектурные особенности и

организация функционирования вычислительных машин различных классов

3. Программное обеспечение компьютера.

4.

Структура и организация функционирования сетей.

5.Локальные вычислительные

сети.

6.

Техническое и программное обеспечение компьютерных сетей.

1 . Функциональная и структурная организация ПК

Структурная схема персонального компьютера с минимальным составом внешних устройств представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема ПК

Микропроцессор

Микропроцессор (МП) - центральное устройство ПК, предназначенное для управления работой всех блоков машины и для выполнения арифметических и логических операций над информацией. В состав микропроцессора входят несколько компонентов.

-

Устройство

управления (УУ) формирует и подает во все

блоки машины в нужные моменты времени определенные сигналы управления

(управляющие импульсы), обусловленные спецификой выполняемой операции и

результатами предыдущих операций; формирует адреса ячеек памяти, используемых

выполняемой операцией, и передает эти адреса в соответствующие блоки

компьютера.

-

Арифметико-логическое

устройство (АЛУ) предназначено для

выполнения всех арифметических и логических операций над числовой и символьной

информацией (для ускорения выполнения операций к АЛУ подключается

дополнительный математический сопроцессор).

- Микропроцессорная память (МПП) предназначена для кратковременного хранения, записи и выдачи информации непосредственно используемой в ближайшие такты

работы машины; МПП строится на регистрах. Регистры — быстродействующие

ячейки памяти различной длины.

-

Интерфейсная

система микропроцессора предназначена для

сопряжения и связи с другими устройствами ПК.

-

Генератор тактовых

импульсов генерирует последовательность

электрических импульсов, частота которых определяет тактовую частоту

микропроцессора.

Системная шина

Системная шипа — основная интерфейсная система компьютера, обеспечивающая сопряжение и связь всех его устройств между собой. Системная шина обеспечивает три направления передачи информации:

-

между микропроцессором

и основной памятью;

-

между микропроцессором

и портами ввода-вывода внешних устройств;

-

между основной памятью

и портами ввода-вывода внешних устройств.

Все блоки, а точнее их порты ввода-вывода, через соответствующие унифицированные разъемы (стыки) подключаются к шине единообразно: непосредственно или через контроллеры {адаптеры).

Основная память

Основная память (ОП) предназначена для хранения и оперативного обмена информацией с прочими блоками машины. ОП содержит два вида запоминающих устройств: постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) и оперативное запоминающее устройство (ОЗУ).

-

ПЗУ

(ROM - Read Only Memory) предназначено

для хранения неизменяемой (постоянной) программной и справочной информации;

позволяет оперативно только считывать информацию, хранящуюся в нем (изменить

информацию в ПЗУ нельзя);

-

ОЗУ (RAM - Random Access Memory) предназначено

для оперативной записи, хранения и считывания

информации (программ и

данных), непосредственно участвующей

в информационно-вычислительном

процессе, выполняемом ПК в текущий период времени.

Внешняя память

Внешняя память относится к внешним устройствам ПК и используется для долговременного хранения любой информации, которая может когда-либо потребоваться для решения задач. Внешняя память представлена разнообразными видами запоминающих устройств, но наиболее распространенными из них, имеющимися практически на любом компьютере, являются показанные на структурной схеме накопители па жестких (НЖМД) и гибких (НГМД) магнитных дисках.

В качестве устройств внешней памяти часто используются также накопители на оптических дисках (CD ROM — Compact Disk Read Only Memory) и реже - запоминающие устройства па кассетной магнитной ленте (НКМЛ, стримеры). Популярны также устройства флэш памяти.

Источник питания

Источник питания - блок, содержащий системы автономного и сетевого энергопитания ПК.

Таймер

Таймер — внутримашинные электронные часы реального времени, обеспечивающие при необходимости автоматический съем текущего момента времени (год, месяц, часы, минуты, секунды и доли секунд).

Внешние устройства

ВУ ПК обеспечивают взаимодействие машины с окружающей средой: пользователями, объектами управления и другими компьютерами. К внешним устройствам относятся:

-

внешние запоминающие

устройства (ВЗУ) или внешняя память ПК;

-

диалоговые средства

пользователя;

-

устройства ввода

информации;

-

устройства вывода

информации;

-

средства связи и

телекоммуникаций.

Диалоговые средства пользователя включают в свой состав: видеомонитор, устройства речевого ввода-вывода.

К устройствам ввода информации относятся: клавиатура, графические планшеты, сканеры (читающие автоматы), графические манипуляторы, сенсорные экраны.

К устройствам вывода информации относятся: принтеры, графопостроители (плоттеры).

Устройства связи и телекоммуникации используются для связи с приборами и другими средствами автоматизации и для подключения ПК к каналам связи, к другим компьютерам и вычислительным сетям

Функциональные характеристики ПК

Основными функциональными характеристиками ПК являются:

Производительность, быстродействие, тактовая частота

Производительность современных компьютеров измеряют обычно в миллионах операций в секунду. Единицами измерения служат:

-

МИПС (MIPS — Millions Instruction Per Second) — для

операций над числами, представленными в форме с фиксированной запятой (точкой);

-

МФЛОПС (MFLOPC - Millions of FLoating point Operation Per Second) -для операций над числами, представленными в форме с

плавающей запятой (точкой)

Разрядность

микропроцессора и кодовых шин интерфейса

Разрядность — это максимальное количество разрядов двоичного числа, над которым одновременно может выполняться машинная операция, в том числе и операция передачи информации; чем больше разрядность, тем, при прочих равных условиях, будет больше и производительность ПК.

Типы системного и локальных интерфейсов

Разные типы интерфейсов обеспечивают разные скорости передачи информации между узлами машины, позволяют подключать разное количество внешних устройств и различные их виды.

Емкость оперативной памяти

Увеличение емкости основной памяти в 2 раза увеличивает эффективную производительность компьютера при решении сложных задач примерно в 1,41 раза.

Емкость накопителя на

жестких магнитных дисках

Наличие, виды и емкость

кэш-памяти

Кэш-память — это буферная, недоступная для пользователя быстродействующая память, автоматически используемая компьютером для ускорения операций с информацией, хранящейся в более медленно действующих запоминающих устройствах.

Аппаратная и программная совместимость с другими типами компьютеров

Аппаратная и программная совместимость с другими типами компьютеров означает возможность использования на компьютере, соответственно, тех же технических элементов и программного обеспечения, что и на других типах машин.

Возможность работы в многозадачном режиме

Многозадачный режим позволяет выполнять вычисления одновременно по нескольким программам (многопрограммный режим) или для нескольких пользователей (многопользовательский режим).

Надежность

Надежность — это способность системы выполнять полностью и правильно все заданные ей функции.

2. Архитектурные особенности и организация функционирования вычислительных машин различных классов

В широком смысле архитектура ВС включает и аппаратную организацию ВС, т.е. структуру памяти, организацию ввода/вывода и т.д.

Применительно к ВС термин «архитектура» может быть определён как распределение функций системы между её уровнями. В этом смысле архитектура ВС представляет собой многоуровневую организацию.

Архитектура системы команд CISC и RISC.

Это 2 основных архитектуры, которые используются производителями ВС на данном уровне развития.

CISC архитектура является стандартом для рынка ПК. Для CISC-процессоров характерно:

1)

сравнительно небольшое

количество регистров общего назначения;

2)

большое количество

машинных команд, некоторые из них по функциональности аналогичны командам

языков высокого уровня и выполняются за большое количество тактов;

3)

большое количество

методов адресации;

4)

большое количество

форматов команд различной разрядности;

5)

преобладание

двухадресного формата команд;

6)

наличие команд

обработки типа «регистр-память».

Основой архитектуры современных рабочих станций и серверов является архитектура с сокращённым набором команд (RISC). Система команд этих ВС формируется таким образом, чтобы каждая команда выполнялась за наименьшее количество машинных тактов, при этом выполнение любой команды ориентировано на аппаратную, а не на микропрограммную реализацию.

Среди других особенностей RISC-процессоров отметим:

1)

наличие большого

регистрового файла (32 и больше, по сравнению с 8-16 в CISC);

2)

использование

трёхадресных команд, что значительно увеличивает быстродействие;

На современном этапе процессоры Intel и совместимые с ними (AMD, Cyrix) широко используют идеи RISC-процессоров. Т.о. грань между CISC и RISC постепенно стирается, но сложность архитектуры и системы команд этих процессоров являются фактором, ограничивающим их быстродействие.

Классификация ВС по областям применения.

1. ПК и рабочие станции. ПК появились в результате повышения степени интеграции элементарной базы в миникомпьютерах. ПК - прежде всего дружественный интерфейс, программно ориентированный среды, низкая стоимость.

Создание RISC-процессоров и микросхем памяти большой емкости привело к появлению ВС высокой производительности, которые получили название «рабочие станции». Ориентация их на профессионального пользователя привела к тому, что это высокосбалансированные ВС (высокое быстродействие, разные устройства ввода/вывода и т.д.).

2. Серверы. Прикладные, многопользовательские, коммерческие и т.д. ВС всё более требуют перехода к организации «клиент-сервер» и распределенной обработки данных. В этом случае основная функция возлагается на сервер и лишь часть на клиента. Есть различные типы серверов в зависимости от назначения: файл-серверы, принт-серверы, серверы БД. Тип сервера определяется ресурсом, которым он владеет. В зависимости от типа задач, объёма пользователей, требования к оборудованию ПО, архитектуре и надёжности серверов сильно изменяются. Современный сервер высокой мощности характеризуется:

-

наличием двух и более

процессоров RISC или, реже, CISC-архитектуры,

многоуровневой шинной архитектуры;

-

поддержкой дисковых

массивов RAID - средств резервирования данных, повышение надежности

хранения данных, зеркального хранения;

-

поддержкой режима

симметричной многопроцессорной обработки.

3. Мейнфреймы - большая универсальная ЭВМ, которая на сегодня является одной из самых мощных ВС, работающих в режиме непрерывной эксплуатации. Такая система может включать большое количество процессоров. Ведущим производителем является IBM, ICL, SCY Company. В архитектурном плане мейнфреймы представляют собой многопроцессорные системы, содержащие один или несколько высокопроизводительных процессоров с общей или раздельной памятью, объединённые высокопроизводительной магистралью. Кроме того, такие системы оснащаются периферийными процессорами, центральная функция возлагается на ЦП, а периферийные занимаются вводом/выводом и т.д.

Основной

недостаток мейнфреймов - низкое соотношение

производительность/стоимость.

4.Кластерная архитектура. Термин

«кластеризация» можно определить как реализацию объединения ВМ, которая

представляется как единое целое для ОС, ПП и т.д. Такие ВС

могут при выходе из строя одной ЭВМ переключать обработку на другую ЭВМ, что

повышает надёжность. Впервые кластерные архитектуры были созданы компанией DEC, это VAX-кластеры, которые

представляют собой многомашинный комплекс с общей памятью, имеющий общий

механизм управления и администрирования. На их смену приходят UNIX-кластеры, VAX-кластеры -

критерий оценки производительности таких систем.

5.Многопроцессорные вычислительные системы (МПВС).

МПВС (комплексы) - система, включающая в себя два и более процессоров, имеющих общую ОП, общие периферийные устройства и работающих под управлением единой ОС, которая осуществляет планирование ресурсов и управление техническими и программными средствами МПВС. При этом каждый из процессоров может иметь собственное ЗУ или периферийные устройства.

Существует 3 типа структурной организации МПВС: с обшей шиной; с перекрестной коммутацией; с многовходным ОЗУ.

1)В МПВС с общей шиной проблема связи всех устройств решается

подсоединением всех устройств к общей шине, по которой передается информация,

адреса и сигналы управления.

2)В МПВС с перекрестной коммутацией все связи между

устройствами осуществляются при помощи коммутационной матрицы (КМ). КМ позволяет связывать друг с

другом любую пару устройств, причем таких пар может быть множество, поскольку

связи не зависят друг от друга.

3)В МПВС с многовходной ОЗУ все,

что связано с коммутацией, сосредоточено в ОЗУ. В этом случае модули ОЗУ имеют

число входов равное числу устройств к ним подключенное.

6. Многомашинные вычислительные системы (ММВС).

Это системы (комплекс), которые включают в себя 2 и более ЭВМ (каждая из которых имеет свой процессор, память, ОС), связи между которыми обеспечивают выполнение функций, возложенных на ММВС. По характеру связей между ЭВМ различают: косвенно или слабо связанные; прямо связанные; сателлитные.

Косвенные или связанные ММВС связаны только через внешние ЗУ, т.е. связь осуществляется только на информационном уровне.

Прямо

связанные ММВС обладают большей гибкостью и могут использовать 3 вида связей:

1) общее ОЗУ (ООЗУ); 2) прямое управление (связь процессор-процессор); 3)

адаптер канал-канал (АКК).

Рис. Связи ЭВМ в составе ММВС

Для ММВС с сателлитными связями характерным является не способ связи, а принцип взаимодействия между ЭВМ. Структура связи может быть любой из выше перечисленных (чаще АКК). Особенностями таких ММВС является то, что в них, во-первых, ЭВМ существенно различаются по своим характеристикам, а во-вторых, имеет место соподчиненность ЭВМ. Например, основная ЭВМ выполняет обработку информации, сателлитная ориентирована на взаимодействие с периферийными устройствами. Возможно наличие нескольких сателлитных ЭВМ. Сателлитные ММВС значительно увеличивают производительность, не уменьшая надежность.

3. Программное обеспечение компьютера.

Программное обеспечение можно условно разбить на следующие группы:

-

Системное ПО;

-

Служебное ПО;

-

Прикладное ПО;

-

Инструментальные

средства.

Системное ПО представляет собой ядро, управляющее ресурсами вычислительной машины. Прежде всего - это операционные системы. Операционная система определяет облик всей системы и выполняет 2 основные задачи:

-

Обеспечение

пользователю удобств путем предоставления расширенной машины, с которой легче

работать, чем с реальной машиной.

-

Повышение

эффективности использования ЭВМ путем рационального управления ресурсами.

Управление ресурсами включает решение двух, независящих от типа ресурса, задач:

планирование ресурсов и отслеживание состояния ресурса.

ОС

можно классифицировать по большому числу признаков:

1. Особенности алгоритмов управления ресурсами:

-

по числу одновременно

выполняемых задач ОС делятся на однозадачные (основная функция - предоставление

расширенной машины (МS DOS)) и многозадачные (выполняют обе

функции (Windows 9x, Windows NT, Unix));

-

По числу одновременно

работающих пользователей делятся на однопользовательские

(MS DOS) и

многопользовательские (Windows NT, Unix);

-

По виду

многозадачности: с невытесняющей многозадачностью (Windows Зх, NetWare) - активный процесс выполняется до тех пор, пока он сам не

покинет процессор, с вытесняющей многозадачностью (Windows NT, Unix)

- решение о переключении процессора с одной задачи на другую принимается ОС;

-

По виду

многопроцессорной обработки ОС делятся на ассиметричные, т.е. ОС выполняется

полностью на одном процессоре остальные процессоры распределяются между

прикладными задачами, симметричные, т.е. ОС использует все процессоры

как для себя, так и для прикладных задач;

4.

Особенности аппаратных

платформ. По типу аппаратуры различают: ОС персональных компьютеров,

мини-компьютеров, мейнфреймов, кластеров и сетей ЭВМ;

5.

Особенности областей

использования. В соответствии с этим признаком ОС делятся на:

-

Системы пакетной

обработки - из пакета задач формируется мультипрограммная смесь, обеспечивающая

сбалансированную загрузку ресурсов;

-

Системы разделения

времени - каждой пользовательской задаче выделяется квант времени, если квант

времени мал, то складывается ощущение, что все задачи работают параллельно;

-

Системы реального

времени - применяются для управления различными техническими объектами. В таких

системах существует предельно допустимое время, в течение которого система

должна сформировать ответ;

4. Особенности методов построения:

-

Монолитное ядро - ОС

выполняется в виде одной программы, работающей в привилегированном режиме;

-

Микроядерный подход - ОС также работает в привилегированном режиме, но

выполняет минимум функций. Функции более высокого уровня выполняют так

называемые сервисы, работающие в пользовательском режиме;

-

Наличие нескольких

прикладных сред дает возможность в рамках одной ОС запускать программы,

предназначенные для других ОС;

-

Распределенная

организация ОС - здесь реализуются механизмы, позволяющие пользователю

воспринимать вычислительную сеть, как однопроцессорную ЭВМ.

Служебное ПО включает программы-драйверы (обеспечивают согласование оборудования с ОС), утилиты (тестирование, зашита, оптимизация работы, т.е. расширение возможностей ОС), архиваторы антивирусы и т.д.

Прикладное ПО предназначено для того, чтобы обеспечить применение вычислительной техники в различных сферах деятельности человека. Прикладные программы могут быть классифицированы следующим образом:

-

ПО общего назначения: текстовые

редакторы, издательские системы, графические системы, СУБД, интегрированные

системы (Microsoft Office);

-

ПО

специального назначения, авторские системы (интегрированная среда с заданной

интерфейсной оболочкой, которую пользователь может наполнить информационным

содержанием своей предметной области), экспертные системы (призваны решать

задачи с неопределенностью и неполными исходными данными, требующими для

решения экспертных знаний), гипертекстовые системы, системы мультимедиа;

-

ПО профессионального уровня: САПР, педагогические комплексы,

системы телекоммуникаций, АСУ.

Инструментальные средства предназначены для создания нового ПО. Ядро системы программирования составляет язык. Существующие языки программирования можно разделить на две группы: процедурные и непроцедурные. Процедурные (или алгоритмические) программы представляют собой систему предписаний для решения конкретной задачи. Примерами таких языков могут быть Java, Си, Pascal и т.д.

Процедурные языки разделяют на языки низкого и высокого уровня.

Языки низкого уровня (машинно-ориентированные) позволяют создавать программы из машинных кодов. С помощью этих языков удобнее разрабатывать системные программы, драйверы и т.д.

Программы на языках высокого уровня близки к естественному и представляют набор заданных команд.

Среди непроцедурных языков наиболее известны: Лисп, Пролог, Оккам.

4. Структура и организация функционирования сетей.

Структура сети.

Информационной сетью называется система соединений между компьютерами, позволяющая им взаимодействовать друг с другом и совместно использовать ресурсы.

В

зависимости от выполняемых задач системы делятся на три класса: абонентские,

административные и ассоциативные. Основной задачей систем первого класса

является выполнение прикладных процессов для нужд пользователей. Два других

класса предназначены для обеспечения взаимодействия абонентских систем. Административные

системы управляют процессами этого взаимодействия, а ассоциативные

системы совместно с каналами передачи данных обеспечивают прокладку

трактов, соединяющих прикладные процессы абонентских систем.

Рис.

4.2. Абонентская система.

Абонентская система (см. рис. 4.2) состоит из двух основных частей: прикладных процессов, для выполнения которых эта система создается, и области взаимодействия. Назначение последней является обеспечение связи прикладных процессов друг с другом, передачи информации во внешнюю для системы физическую среду, прием системой информации из другой среды. Взаимодействие осуществляется через вход-выход системы.

Коммуникационная подсеть

Информационная сеть является ассоциацией абонентских систем, взаимодействующих друг с другом через коммуникационную подсеть. Последняя образуется совокупностью физической среды, передающей сигналы, а также программных и технических средств, обеспечивающих передачу блоков информации по адресам их назначения.

Любая коммуникационная подсеть передает от абонентской системы-отправителя к абонентской системе-получателю информацию, содержащуюся в блоках дачных. Абонентская система делит предназначенную для передачи порцию информации на множество блоков, а система, их принимающая, из блоков восстанавливает полученную порцию в исходном виде.

По способам поставки информации конкретным адресатам коммуникационные подсети делятся на два класса: коммуникационные подсети с селекцией информации, коммуникационные подсети с маршрутизацией информации.

В коммуникационных подсетях первого класса любой блок данных передастся от одной абонентской системы-отправитепя всем абонентским системам. Системы, получив очередной блок данных, проверяют адрес его назначения и в случае совпадения с собственным принимают, иначе - отвергают. Подсети с селекцией информации делятся на две группы: моноканальные и циклические. Они различаются тем, что в подсети первой группы каждый посланный блок данных попадает ко всем абонентским системам практически одновременно, а в подсети второй группы каждый передаваемый блок доставляется всем абонентским системам последовательно (по очереди), проходя мимо каждой из них.

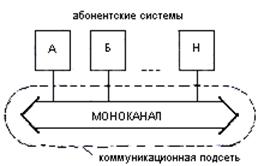

Рисунок 4.4 - Структура

моноканала.

Моноканал

(см. рис. 4.4),

моноканал строится на основе общего канала, к которому через специальные

устройства подключаются все абонентские системы сети.

Циклическая

коммуникационная подсеть (циклическое кольцо) (рис. 4.5) - это канал, имеющий

кольцевую форму. В это кольцо врезаются абонентские системы, деля его на

сегменты

Рис. 4.5 Циклическое кольцо и узловая

подсеть.

В коммуникационных подсетях второго класса передача данных осуществляется от одной абонентской системы-отправителя к другой абонентской системе-получателю. Для обеспечения такой доставки информации в коммуникационной подсети используются один либо более узлов коммутации. Поэтому такую подсеть обычно называют узловой.

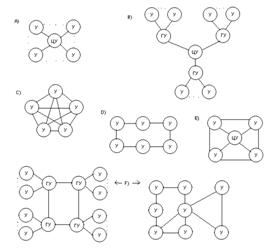

Топология сетей

ВС могут иметь следующую структуру:

-

радиальную;

-

радиально-узловую;

-

по принципу соединения

"каждый с каждым";

-

петлевую;

-

радиально-петлевую;

-

распределенную.

Радиальная структура (рис. 4.6.а) предусматривает соединение любых узлов (У) сети между собой через центральный узел (ЦУ). Применяется при небольшом количестве узлов и на небольшой территории. Недостаток: зависимость от центрального узла.

Радиально-узловая структура (рис. 4.6. b) реализует два уровня радиального построения: уровень - ЦУ - ГУ (групповой узел); уровень - ГУ-У.

Применяется на большой территории с большим количеством узлов и низкой интенсивности обмена данными между узлами. Недостаток: имеет низкую надежность, так как для соединения любых двух узлов существует только один путь.

Рис.

4.6 Топология сетей

Структура по принципу "каждый с каждым" (рис. 4.6. с) обладает наивысшей надежностью. Недостаток: большое число каналов связи между узлами обуславливает высокую стоимость сети такой структуры.

Петлевая структура (рис. 4.6. d) предусматривает последовательное соединение узлов в замкнутую петлю (кольцо). Недостаток: в такой сети повреждение одного канала или узла ЭВМ приводит к потере работоспособности такой сети.

Радиально-петлевая структура (рис. 4.6. е) представляет собой комбинацию имеющихся, обладает высокой надежностью и гибкостью.

В сетях с распределенной структурой каждый узел соединен не менее чем с двумя другими узлами. Структура является надежной и мобильной, так как обеспечивает многовариантность маршрутов передачи данных.

Открытые сети

Информационную систему, удовлетворяющую требованиям стандартов ISO, именуют открытой. Важнейшей проблемой, решаемой на основе базовой эталонной модели, является взаимодействие открытых систем. Под последним понимается абстрактное описание совместного функционирования прикладных процессов, расположенных в различных удаленных друг от друга открытых системах сети.

Рис.

Модель OSI (модель взаимодействия открытых систем (ВОС))

Каждый из семи уровней модели OSI обеспечивает сервис для уровня, расположенного над ним. Благодаря этому верхний, прикладной уровень предоставляет прикладным процессам весь сервис, обеспечиваемый семью уровнями, т. е. всей областью взаимодействия. Нижний уровень опирается на физические средства соединения, являющиеся фундаментом коммуникационной подсети.

Рассмотрим функции каждого из уровней модели OSI:

-

Уровень I: физический - битовые протоколы передачи информации;

-

Уровень 2: канальный -

формирование кадров, управление доступом к среде;

-

Уровень 3: сетевой -

маршрутизация, управление потоками данных;

-

Уровень 4:

транспортный - обеспечение взаимодействия удаленных процессов;

-

Уровень 5: сеансовый -

поддержка диалога между удаленными процессами;

-

Уровень 6:

представительский - интерпретация передаваемым данных;

-

Уровень 7: прикладной

- пользовательское управление данными.

Основные

группы кабелей.

В качестве среды передачи сигналов между компьютерами на сегодняшний день чаще всего выступают провода или кабели. На практике в большинстве сетей применяются три основные группы кабелей:

- коаксиальный кабель (coaxial cable);

- витая пара (Iwislcd pair): неэкранированная (unshielded twisted pair - UTP), экранированная (shielded twisted pair STP);

- оптоволоконный кабель (fiberoptic).

Коаксиальный кабель

Самый

простой коаксиальный кабель состоит из медной жилы (core),

окружающей ее изоляции, экрана в виде металлической оплетки и внешней оболочки.

Существует два типа коаксиальных кабелей: тонкий (thinnet) и толстый (thicknet) коаксиальный кабель. Тонкий коаксиальный

кабель — гибкий кабель диаметром около

Витая пара.

Несколько витых пар проводов помешают в одну защитную оболочку. Их количество в таком кабеле может быть разным. Завивка проводов позволяет избавиться от электрических помех, наводимых соседними парами и другими внешними источниками.

Витая пара определена особым стандартом. Эти стандарты включают несколько категорий UTP. Одной из потенциальных проблем для любых типов электрических кабелей являются перекрестные помехи. Перекрестные помехи — это электрические наводки, вызванные сигналами в смежных проводах. Неэкранированная витая пара наиболее подвержена перекрестным помехам. Для уменьшения их влияния используют экран.

Оптические кабели

Оптические кабели содержат волоконный световод, оболочку и силовые элементы. Волокна помещаются в специальную трубку. В зависимости от условий применения различают кабели для внутренней и наружной прокладки.

Беспроводные сети

Беспроводные сети все больнее становятся популярными среди пользователей. Сегодня беспроводные сети позволяют предоставить подключение пользователей там, где затруднено кабельное подключение или необходима полная мобильность. При этом беспроводные сети взаимодействуют с проводными сетями.

WI-FI - это современная беспроводная технология передачи данных по радиоканалу (wireless, wlan).

Преимущества Wi-Fi: отсутствие проводов, мобильность, возможна установка в местах, где прокладка проводной сети по тем или иным причинам невозможна или нецелесообразна, например на выставках, залах для совещаний.

Недостатки Wi-Fi:

-

Относительно высокая

стоимость оборудования.

-

Хотя технология на

сегодняшний день позволяет достичь скоростей до 108мб/с, что сравнимо со

скоростью кабельных сетей, скорость напрямую зависит от среды передачи сигнала.

Bluetooth — это технология передачи данных по радиоканалу на малые расстояния для осуществления связи между беспроводными телефонами, компьютерами и другими устройствами, обладающими соответствующим модулем. Bluetooth является хорошей основой для создания так называемых личных сетей — Personal Area Networks (PAN). Этот вид беспроводных сетей распространен не столь широко, в последнее время чаше всего используются Wi-Fi сети. Если же речь идет о создании небольшой сети в пределах квартиры или небольшого офиса, то это стихия Bluetooth PAN.

Технология ультраширокополосной радиосвязи UWB (Ultra Wide Band).

Существующие сегодня UWB- решения обеспечивают скорость передачи данных 40 - 60 Мбит/с, а теоретический максимум для этой технологии составляет 220 Мбит/с. Причиной таких высоких скоростей является использование очень широкого частотного диапазона. Еще одним преимуществом этой технологии является очень малое энергопотребление. Однако использование такой широкой полосы частот предъявляет особые требования к помехоустойчивости, ведь возможность появления сторонних излучений очень велика. Будущее этой технологии лежит в сфере высокоскоростных компактных сетей (например, офисных), а также в местах, где использование других технологий ввиду большой насыщенности объектов затруднено.

5.Локальные вычислительные сети.

Локальная

вычислительная сеть (ЛВС) представляет собой систему распределённой обработки

данных, охватывающую небольшую территорию (диаметром до

В обобщённой структуре ЛВС выделяют совокупность абонентских узлов, или систем, серверов и коммуникационной подсети (КП). Основными компонентами сети являются кабели (передающие среды), рабочие станции (АРМ пользователей сети), платы интерфейса сети (сетевые адаптеры), серверы сети. Серверы сети - это аппаратно-программные системы, выполняющие функции управления распределением сетевых ресурсов общего доступа, которые могут работать и как обычная абонентская система. В ЛВС может быть несколько различных серверов для управления сетевыми ресурсами, однако всегда имеется один (или более) файл-сервер (сервер БД) для управления внешними ЗУ общего доступа и организации распределённых БД (РБД). Кроме указанного, в ЛВС используется следующее сетевое оборудование:

1.

приёмопередатчики

(трансиверы) и повторители (репитеры) - для объединения сегментов ЛВС с шинной

топологией;

2.

концентраторы (хабы) - для формирования сети произвольной топологии;

3.

мосты - для

объединения локальных сетей в единое целое и повышения производительности этого

целого путём регулирования трафика между отдельными подсетями;

4.

маршрутизаторы и коммутаторы - для реализации функций коммутации и маршрутизации при управлении

трафиком в сегментированных сетях;

5.

модемы

(модуляторы - демодуляторы) - для согласования цифровых сигналов, генерируемых

компьютером, с аналоговыми

сигналами типичной современной телефонной линии;

6.

анализаторы - для

контроля качества функционирования сети;

7.

сетевые тестеры -

для проверки кабелей и отыскания неисправностей в системе установленных

кабелей.

Основные характеристики ЛВС:

1.

территориальная

протяжённость сети;

2.

максимальная скорость

передачи данных;

3.

максимально возможное

расстояние между рабочими станциями в сети;

4.

топология сети;

5.

вид физической

передачи данных;

6.

максимальное число

каналов передачи данных;

7.

тип передачи сигналов

(синхронный или асинхронный);

8.

метод доступа

абонентов в сети;

9.

структура ПО сети;

10.

возможность передачи

речи и видеосигналов;

11.

условия надёжной

работы сети.

К наиболее типичным областям применения ЛВС относятся следующие:

•

обработка текстов;

•

организация

собственных информационных систем;

•

обмен информацией между АС сети;

•

обеспечение

распределённой обработки данных;

•

поддержка принятия

управленческих решений;

•

организация

электронной почты;

•

коллективное

использование дорогостоящих ресурсов.

Типы ЛВС.

Для деления на группы используются определённые классификационные признаки.

По назначению ЛВС делятся на информационные (информационно-поисковые), управляющие (технологическими, административными, организационными и другими процессами), расчётные, информационно-расчётные и др.

По типам используемых в сети ЭВМ можно разделить на неоднородные, где применяются различные классы (микро-, мини-, большие) и модели (внутри классов), ЭВМ, а также различное абонентское оборудование, и однородные, содержащие одинаковые модели ЭВМ и однотипный состав абонентских средств.

По организации управления однородные ЛВС различаются на сети с централизованным и децентрализованным управлением.

По топологии, т.е. конфигурации элементов в сети ЛВС делятся: на общую шину, кольцо, звезду и др.

Протоколы передачи данных и методы доступа к передающей среде в ЛВС.

Рисунок - Протоколы передачи данных

нижнего уровня в ЛВС.

Типичными методами доступа к передающей среде в современных ЛВС являются:

1.

множественный доступ с

контролем несущей и обнаружением конфликтов (CSMA/CD), иначе называемый методом доступа Ethernet. Используется в ЛВС с шинной топологией, обеспечивает

высокую скорость передачи данных и надёжность.

2.

маркерное кольцо (метод доступа Token Ring). Рассчитан

на кольцевую топологию сети. Это селективный метод доступа в кольцевой

моноканал, именуемый «маркерное кольцо». В качестве маркера используется

уникальная последовательность битов. Маркер не имеет адреса и может находиться

в одном из двух состояний: свободен или занят.

3.

маркерная шина (метод доступа Arcnet). Используется в ЛВС с топологий «звезда» и «общая шина».

Это селективный метод доступа в моноканал, называемый «маркерная шина». Маркер

создается одной из станций сети и имеет адресное поле, где указывается номер

(адрес) станции, владеющий маркером. Передачу производит только та станция,

которая в данный момент владеет маркером (эстафетной палочкой).

В отличие от протоколов нижнего уровня, обеспечивающих доступ к передающей среде, протоколы верхнего уровня (называемые также протоколами среднего уровня, так как они реализуются на 4-м и 5- уровнях модели ВОС) служат для обмена данными. Они предоставляют программам интерфейс для передачи данных методом дейтаграмм, когда пакеты адресуются и передаются без подтверждения получения, и методом сеансов связи, когда устанавливается логическая связь между взаимодействующими станциями (источником и адресатом) и доставка сообщений подтверждается.

Программное обеспечение ЛВС.

ПО ЛВС имеет иерархическую структуру, соответствующую семиуровневой модели ВОС. Это существенно облегчает задачу стандартизации ПО в соответствии с общепринятыми протоколами. Известно, что основная задача ЛВС - обеспечение функционирования прикладных процессов, реализуемых АС сети. Выполнение прикладных процессов обеспечивается средствами прикладных программ сети (ППС), которые реализуют протоколы верхнего (прикладного) уровня модели ВОС и соответственно образуют верхний уровень программной структуры ЛВС. Выполнение процессов взаимодействия, с помощью которых осуществляется передача данных между прикладными процессами различных АС, производится средствами сетевых операционных систем (СОС), а также аппаратными средствами сети. Обычно программы СОС локальных сетей реализуют протоколы трёх верхних уровней модели ВОС: прикладного уровня (вместе с ППС), представительного и сеансового. Протоколы нижних 4-х уровней (транспортного, сетевого, канального и физического), как правило, реализуются аппаратными средствами (сетевым адаптером), но в принципе процедуры этих уровней (кроме физического) могут быть реализованы программными средствами СОС.

Функционирование ЛВС.

На эффективность функционирования ЛВС оказывают влияние следующие основные факторы:

•

уровень квалификации

пользователей сети;

•

качество и возможности

СОС, особенно такие, как разнообразие и удобство административных средств для управления сетью и работы пользователей,

использование общесетевых ресурсов;

• топология

сети и используемые в ней протоколы передачи данных;

• количество

и возможности аппаратного обеспечения сети;

•

количество АС в сети,

степень их активности, технология работы пользователей, время на удовлетворение

запросов пользователей;

•

объём и технология

использования информационного обеспечения (БД и БЗ);

•

перечень

предоставляемых услуг и их интеллектуальный уровень;

•

средства и методы

защиты информации в сети;

•

средства и методы

обеспечения отказоустойчивости ЛВС;

•

используемые режимы

функционирования сети.

Важным фактором в обеспечении высокой эффективности функционирования ЛВС является организация распределённой базы данных (РБД), предоставляющей собой логически единую базу данных, отдельные физические части которой размещены на несколько ЭВМ сети.

Характеристики основных ЛВС.

Наибольший интерес представляют те ЛВС, которые получили широкое распространение, в том числе и в России. К их числу относят: Ethernet, Arcnet, Token Ring, PC Network, Cluster/One, PLAN 4000 и др. Основные характеристики первых трёх сетей указаны в таблице.

|

№ п/п |

Наименование ЛВС, фирма, год разработки |

Топо-логия |

Метод доступа |

Среда передачи |

Скорость передачи, Мбит/с |

Количество абонентов (ПК) |

Расстояние, м |

|

1 |

Ethernet 3 Com, 1972 |

Звезда, шина |

CSMA/CD |

ВП, КК, ВОЛС |

10 |

Сегментов-15, количество ПК на сегмент-100, количество ПК в сети-1024 |

Длина сегмента: 300-для КК, 4500-для ВОЛС и 150-дляВП |

|

2 |

Arcnet Datapoint Corp., 1977 |

Звезда, шина |

Маркерная шина |

КК |

2,5 |

На один сегмент-256 |

Длина сегмента-300 |

|

3 |

Token Ring, IBM, 1984 |

Кольцо |

Маркерное кольцо |

ВП, ВОЛС |

4,0-10,0 до 16,0 |

Для вп-72, для ВОЛС-260 |

Между блоками доступа и ПК-300 |

Обозначения: ВП — витая пара;

КК - коаксиальный кабель;

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи;

ПК - персональный компьютер.

6. Техническое и программное обеспечение компьютерных сетей.

Техническое

обеспечение информационно-вьиислительных сетей (ИВС).

Структурно ИВС содержит:

1. компьютеры (хост-компьютеры, сетевые компьютеры, рабочие станции, серверы), размещенные в узлах сети;

2. аппаратуру и каналы передачи данных, с

сопутствующими им периферийными устройствами;

3. интерфейсные платы и устройства (сетевые платы, модемы);

4. маршрутизаторы

и коммутационные устройства.

Серверы и рабочие станции.

В сетях могут использоваться как однопользовательские мини- и микрокомпьютеры, оснащенные терминальными устройствами для связи с пользователем или выполняющие функции коммутации и маршрутизации сообщений, так и мощные многопользовательские компьютеры.

Рабочая станция - подключенный к сети компьютер, через который получатель получает доступ к ее ресурсам. Часто рабочую станцию называют клиентом сети. В качестве рабочих станций могут использоваться как обычные и мощные компьютеры, так и специализированные, называемые «сетевыми компьютерами» (NET PC).

Сервер - это выделенный для обработки запросов от всех рабочих станций сети многопользовательский компьютер, предоставляющий этим станциям доступ к общим системным ресурсам (вычислительным мощностям, БД, принтерам, факсам и т.д.) и распределяющий эти ресурсы. Сервер имеет свою сетевую ОС, под управлением которой и происходит совместная работа всех звеньев сети.

Сервер, кроме предоставления сетевых ресурсов рабочим

станциям, может и сам выполнять содержательную обработку информации по запросам

клиентов - такой сервер часто называют сервером приложений.

Сервер приложений - это работающий в сети мощный компьютер, имеющий ПО (приложения), с которым могут работать клиенты сети.

Серверы в сети часто специализируются. Специализированные серверы используются для устранения наиболее «узких» мест в работе сети: создание и управление БД и архивами данных, поддержка факсимильной связи и электронной почты и т.д. Примеры таких серверов: Файл-сервер, Архивацион-ный сервер, Факс-сервер, Почтовый - сервер и др.

Маршрутизаторы и коммутирующие устройства.

Основное назначение узлов коммутации это прием, анализ, а в сетях с маршрутизацией еще и выбор маршрута, и отправление данных по выбранному направлению.

Узлы коммутации ВС содержат устройства коммутации (коммутаторы). Если они выполняют коммутацию на основе иерархических сетевых адресов, их называют маршрутизаторами.

Узлы коммутации осуществляют один из трех возможных видов коммутации при передаче данных:

I.коммутацию каналов;

2. коммутацию сообщений;

3.коммутацию пакетов.

Коммутация каналов.

Между пунктами отправления и назначения устанавливается непосредственное физическое соединение путем формирования составного канала из последовательно соединенных участков каналов связи. Формирование сквозного канала обеспечивается путем последовательного включения ряда коммутационных устройств в нужное положение постоянно на все время сеанса связи. Образованный канал недоступен для посторонних абонентов. Достоинства: возможность работы и в диалоговом режиме, и в реальном масштабе времени; обеспечение полной прозрачности канала. Применяется чаше всего при дуплексной передаче аудио- информации (телефонная связь).

Коммутация сообщений.

Данные передаются в виде дискретных порций разной длины (сообщений), причем между источником и адресатом сквозной физический канал не устанавливается и ресурсы коммуникационной системы предварительно не распределяются. Отправитель лишь указывает адрес получателя. Узлы коммутации анализируют адрес и текущую занятость каналов и передают сообщение по свободному в данный момент каналу на ближайший узел сети в сторону получателя. Применяется этот вид коммутации в электронной почте, телеконференциях, электронных новостях.

Коммутация пакетов.

Для повышения оперативности, надежности передачи и уменьшения емкости запоминающих устройств узлов коммутации длинные сообщения разделяются на несколько более коротких стандартной длины, называемых пакетами. Пакеты могут следовать к получателю даже разными путями и непосредственно перед выдачей абоненту объединяются (разделяются) для формирования законченных сообщений. Этот вид коммутации обеспечивает наибольшую пропускную способность сети и наименьшую задержку при передаче данных. Недостатком коммутации пакетов является трудность, а иногда и невозможность его использования для систем, работающих в интерактивном режиме и в реальном масштабе времени.

Маршрутизация в сетях.

Существует 2 способа маршрутизации: с предварительным установлением соединения, при котором перед началом обмена данными между узлами сети должна быть установлена связь с определенными параметрами; и динамический, использующий протоколы типа сообщений и пакетов, по которым сообщение передается в сеть без предварительного установления соединения.

Маршрутизация заключается в правильном выборе выходного канала в узле коммутации на основании адреса, содержащегося в заголовке пакета.

Модемы и сетевые карты.

Модем (Модулятор - ДЕМодулятор) - устройства прямого (модулятор) и обратного (демодулятор) преобразования сигналов к виду, принятому для использования в определенном канале связи.

Модемы: аналоговые и цифровые.

Аналоговые модемы.

Аналоговый модем был предназначен для выполнения следующих функций:

1. при передаче для преобразования широкополосных импульсов

(цифрового кода) в узкополосные аналоговые сигналы;

2. при приеме для фильтрации принятого сигнала от помех и детектирования, т.е. обратного преобразования узкополосного аналогового сигнала в цифровой код.

Преобразование, выполняемое при передаче данных, обычно связано с их модуляцией.

Модуляция - это изменение какого-либо параметра сигнала в канале связи (модулируемого сигнала) в соответствии с текущими значениями передаваемых данных (модулирующего сигнала).

Демодуляция - это обратное преобразование модулированного сигнала (возможно, искаженного помехами при прохождении в канале связи) в модулирующий сигнал.

3 вида модуляции:

1.частотная (при частотной модуляции в соответствии с

текущими значениями модулирующего сигнала изменяется частота физического

сигнала при неизменной его амплитуде).

2.фазовая (при фазовой модуляции модулируемым параметром

является фаза сигнала при неизменных частоте и

амплитуде; помехоустойчивость фазомодулированного сигнала также высокая).

3.квадратурная амплитудная (здесь в такт передаваемым данным

изменяются одновременно и фаза, и амплитуда сигнала).

Передача данных и их преобразования в модемах выполняются в соответствии с принятыми протоколами.

Протокол передачи данных - это совокупность правил, регламентирующих формат данных и процедуры их передачи в канале связи. В протоколе может подробно указываться, как представить данные, какой способ модуляции выбрать с целью ускорения и защищенности их передачи.

Цифровые модемы.

Цифровые модемы более правильно называть сетевыми адаптерами, т.к. о классической модуляции - демодуляции сигналов речи не идет - входной и выходной сигналы такого модема являются импульсными.

Сетевые карты.

Вместо модема в ЛВС можно использовать сетевые адаптеры (сетевые карты), выполненные в виде плат расширения, в разъем материнской платы.

Сетевые адаптеры можно разделить на 2 группы: адаптеры для клиентских компьютеров и адаптеры для серверов.

В адаптерах для клиентских компьютеров значительная часть работы по приему и передаче сообщений перекладывается на программу, выполняемую в ПК. Такой адаптер проще и дешевле, но он дополнительно загружает центральный процессор машины.

Адаптеры для серверов снабжаются собственными процессорами, выполняющими всю нужную работу.

Основными характеристиками сетевых карт являются:

1.Установленная микросхема контроллера (микрочипа);

2.Разрядность - 8, 16, 32 и 64 - битные сетевые карты.

3.Скорость передачи - от 10 до 1000 Мбит/с

4.Тип подключаемого кабеля - коаксиальный кабель толстый и

тонкий, неэкранированная витая пара, волоконно-оптический кабель.

5.Поддерживаемые стандарты передачи данных - Ethernet, Token Ring.

В качестве межсетевого интерфейса для соединения сетей между собой используются: повторители, мосты, маршрутизаторы и шлюзы.

В качестве устройств сопряжения компьютера с аппаратурой передачи данных и с терминальными устройствами используются: линейные адаптеры, мультиплексоры передачи данных, связные процессоры.

2. Программное обеспечение информационно-вычислительных сетей (ИВС).

ПО ИВС выполняет координацию работы основных звеньев и элементов сети; организует коллективный доступ ко всем ресурсам сети, динамическое распределение и перераспределение ресурсов с целью повышения эффективности обработки информации; выполняет техническое обслуживание и контроль работоспособности сетевых устройств.

Сетевое ПО состоит из 3 частей:

1.Общее ПО;

2.Системное ПО;

3.Специальное ПО.

Общее ПО образуется из компонентов базового ПО отдельных компьютеров, входящих в состав, и включает в себя ОС, системы автоматизации программирования и системы техобслуживания.

Системное ПО представляет собой комплекс программных средств, поддерживающих и координирующих взаимодействие всех ресурсов сети как единой системы.

Специальное ПО предназначено для максимального удовлетворения пользователей параграммами часто решаемых задач, и соответственно, содержит прикладные программы пользователя, ориентированные на специфику его предметной области.

Особая роль в ПО отводится ОС. Они имеются как в составе общего ПО, так и в составе системного ПО: сетевая ОС, устанавливаемая на сервере или на одном из компьютеров одноранговой сети.

Сетевая ОС (СОС) включает в себя набор управляющих и обслуживающих программ, обеспечивающих:

1.

координацию работы

всех звеньев и элементов сети;

2.

оперативное

распределение ресурсов по элементам сети;

3.

распределение потоков

заданий между узлами вычислительной сети;

4.

установление

последовательности решения задач и обеспечение их общесетевыми ресурсами;

5.

контроль

работоспособности элементов сети и обеспечение достоверности входной и выходной

информации;

6.

защиту данных и

вычислительных ресурсов от несанкционированного доступа.

В большинство сетевых ОС встроена поддержка протоколов TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI.

Протокол TCP/IP обладает высокой надежностью управления сетью и универсальностью в части используемых компьютеров и ОС. Поэтому данные протоколы стали базовыми протоколами для сети Интернет.

Протоколы IPX/SPX разработаны фирмой Novell. Отличительная особенность этих протоколов - маршрутизация, обеспечивающая кратчайший путь для передачи данных по сети и гарантированное установление надежной связи при этой передаче.

Протокол NetBEUT создавался для обслуживания небольших сетей,

в которых он очень популярен ввиду своей простоты и высокой скорости работы.

7. Системы телекоммуникаций.

1. Системы передачи данных и их характеристики.

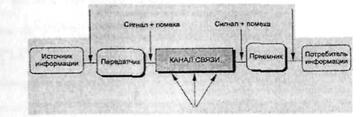

Совокупность средств, служащих для передачи информации, называют системой передачи информации (СП).

Обобщенная блок-схема автоматизированной системы передачи информации.

В составе структуры СП можно выделить:

1.канал передачи (канал связи- КС);

2.передатчик информации;

3.приемник информации.

Передатчик служит для преобразования поступающего от абонента сообщения в сигнал, передаваемый по каналу связи; приемник - для обратного преобразования сигнала в сообщение, поступающее абоненту.

Основными качественными показателями системы передачи информации являются:

1.пропускная способность;

2.достоверность;

3.надежность работы.

Пропускная способность системы передачи информации - наибольшее теоретически достижимое количество информации, которое может быть передано по системе за единицу времени.

От пропускной способности зависит максимально возможная скорость передачи данных по этому каналу.

Скорость передачи информации измеряется в битах в секунду и в бодах. Количество изменений информационного параметра сигнала в секунду измеряется в бодах. Бод - это такая скорость, когда передается один сигнал (например, импульс) в секунду, независимо от величины его изменения. Бит в секунду соответствует единичному изменению сигнала в канале связи и при простых методах кодирования сигнала, когда любое изменение может быть только единичным, можно принять, что 1бод=1бит/с;

Достоверность передачи информации - передача информации без ее искажения.

Надежность работы - полное и правильное выполнение системой всех своих функций.

2. Линии и каналы связи.

Линяя связи (ЛС) - это физическая среда, по которой передаются информационные сигналы. В одной линии связи может быть организовано несколько каналов связи путем временного, частотного кодового и других видов разделения - тогда говорят о логических каналах.

По физической природе ЛС и КС на их основе делятся на:

• Механические - используются для передачи материальных носителей информации;

• Акустические - передают звуковой сигнал;

• Оптические - передают световой сигнал:

• Электрические - передают электрический сигнал.

По форме представления передаваемой информации КС делятся на:

• Аналоговые - по аналоговым каналам передается информация, представленная в непрерывной форме, т.е. в виде непрерывного ряда значений какой-либо физической величины;

• Цифровые - по цифровым каналам передается информация, представленная в виде цифровых сигналов той или иной физической природы.

В зависимости от возможных направлений передачи информации различают

•

Симплексные КС, позволяющие передавать информацию только в одном

направлении;

•

Полудуплексные

КС, обеспечивающие попеременную передачу

информации в прямом и обратном направлениях;

•

Дуплексные

КС, позволяющие вести передачу информации одновременно

и в прямом, и в обратном направлениях.

Каналы связи могут быть: коммутируемыми и некоммутируемыми.

Коммутируемые каналы создаются из отдельных участков (сегментов) только на время передачи по ним информации; по окончании передачи такой канал ликвидируется (разъединяется).

Некоммутируемые (выделенные) каналы создаются на длительное время и имеют постоянные характеристики по длине, пропускной способности, помехозащищенности.

По пропускной способности их можно разделить на:

•

Низкоскоростные КС, скорость передачи информации, в которых от 50 до 200

бит/с; это телеграфные КС.

•

Среднескоростные КС, например, аналоговые (телефонные) КС; скорость передачи

в них от 300 до 9600 бит/с;

•

Высокоскоростные (широкополосные) КС, обеспечивающие скорость передачи

информации выше 56000 бит/с.

Физической средой передачи информации в низкоскоростных и среднескоростных КС обычно являются проводные линии связи: группы либо параллельных, либо скрученных («витая пара») проводов.

Для организации широкополосных КС используются различные кабели, в частности:

1.

неэкранированные с витыми парами из медных проводов (UTP);

2.

экранированные с витыми парами из медных проводов (STP);

3.

волоконно-оптические (FOC);

4.

коаксиальные (СС);

5.

беспроводные

радиоканалы.

Витая пара - это изолированные проводники, попарно свитые между собой для уменьшения перекрестных наводок между проводниками. Кабель обычно состоит из небольшого количества витых пар (иногда даже двух), характеризуется меньшим затуханием сигнала при передаче на высоких частотах и меньшей чувствительностью к электромагнитным наводкам, чем параллельная пара проводов.

UTP -кабели чаще других используются в системах передачи данных, в частности в вычислительных сетях. Выделяют 5 категорий витых пар UTP: 1-я и 2-я категории используются при низкоскоростной передаче данных; 3-я, 4-я и 5-я - при скоростях передачи соответственно до 16,25 и 155 Мбит/с.

STP - кабели обладают хорошими техническими характеристиками, но имеют высокую стоимость; жестки и неудобны в работе, требуют заземления экрана.

Коаксиальный кабель представляет собой медный проводник, покрытый диэлектриком и окруженный свитой из тонких медных проводников экранирующей защитной оболочкой. Коаксиальные кабели делятся на 2 группы: толстые коаксиалы и тонкие коаксиалы.

Толстый коаксиальный кабель имеет наружный диаметр 12,5мм и достаточно толстый проводник (2,17мм), обеспечивающий хорошие электрические и механические характеристики. Скорость передачи данных достаточно высокая до 50 Мбит/с, значительная стоимость.

Тонкий

коаксиальный кабель имеет наружный диаметр

5-

Основу волоконно-оптического кабеля составляют «внутренние подкабели» - стеклянные или пластиковые волокна диаметром от 5 до 100 микрон, окруженные твердым заполнителем и помещенные в защитную оболочку диаметром 125-250 мкм. Кабель, в свою очередь, окружен заполнителем и покрыт более толстой защитной оболочкой, внутри которой проложен один или несколько силовых элементов.

Радиоканал - это беспроводной канал связи, прокладываемый через эфир. Система передачи данных (СПД) по радиоканалу включает в себя радиопередатчик и радиоприемник, настроенные на один и тот же радиоволновой диапазон, который определяется частотной полосой электромагнитного спектра, используемый для передачи данных. Часто такую СПД называют просто радиоканалом. Скорости передачи данных по радиоканалу практически не ограничены. Высокоскоростной радиодоступ предоставляет пользователям каналы со скоростью передачи 2 Мбит/с и выше.

Bluetooth - это технология передачи данных по радиоканалам на короткие расстояния, позволяющая осуществлять связь беспроводных телефонов, компьютеров и различной периферии даже в тех случаях, когда нарушается требование прямой видимости. 2 направления широкого использования Bluetooth: это домашние сети, включающие в себя различную электронную технику, в частности компьютеры, телевизоры и т.п. И второе - локальные сети офисов небольших фирм, где стандарт Bluetooth может прийти на смену традиционным проводным технологиям. Недостатком Bluetooth является сравнительно низкая скорость передачи данных - она не превышает 720кбит/с, поэтому эта технология не способна обеспечить передачу видеосигнала.

Телефонные линии связи являются наиболее разветвленными и широко используемыми. По телефонным линиям связи осуществляется передача звуковых и факсимильных сообщений. Они являются основой построения информационно-справочных систем, систем электронной почты и вычислительных сетей.

3. Системы оперативной связи.

Системы оперативной связи (СОтСв) весьма разнообразны; их можно классифицировать по целому ряду признаков, таких как назначение, способ соединения, способ передачи, вид канала связи и т.д.

По виду используемого канала связи СОтСв могут быть разделены на:

•

аналоговые;

•

цифровые;

По степени документированности передаваемой информации СОтСв подразделяются на системы передачи (СП):

•

документированной

информации (с регистрацией информации); (Передача ведется с «документа на

документ». У передающего абонента

информация может либо автоматически считываться из файла или заранее

сформированного бумажного документа, либо вводиться вручную. У

принимающего абонента предусмотрена обязательная регистрация поступающей

информации на твердом носителе или в электронном документе).

•

с документированием (регистрацией) информации при приеме;

(Только при приеме обязательна регистрация информации, на передающем конце

регистрация не предусматривается. Информация передается с устройств ручного

ввода, полуавтоматических устройств ввода информации,

от автоматических датчиков и т.п. Регистрация сообщения

обязательна лишь у принимающего абонента).

•

недокументированной

информации (без регистрации информации). (Не предусматривается обязательная

регистрация информации на документ ни у передающего,

ни у принимающего абонентов, хотя при желании такая регистрация может быть

выполнена с привлечением дополнительных технических или программных средств.)